El filósofo César Zapata rememora su historia como profesor de filosofía en Chile y Paraguay, narrando su actual experiencia: enseñar filosofía a niños de 7 y 8 años en el contexto de la educación inicial.

Tuve que huir de la sala de clases para buscar refugio en un recoveco del liceo, la profesora titular miró mi rostro cuando abrí la puerta e inmediatamente entendió todo, con una seña me dijo que no me preocupara, que ella se haría cargo. Era la primera clase que impartía en mi vida, iba en tercer año de pedagogía en filosofía y me obligaban a hacer docencia por un mes, proceso previo a la práctica profesional del quinto año.

Apenas unas semanas antes a una persona muy querida y cercana le tuvieron que amputar una pierna por debajo de la rodilla, esto después de largos y tortuosos meses tratando de salvar su extremidad incendiada en un dantesco accidente automovilístico. Estaba sensible y eso me hacía ver con nitidez ciertas cosas: la primera era que la prosa maravillosa de los existencialistas (Unamuno, Ortega, Heidegger, Jasper) relataba con belleza una verdad terrible e inenmendable: vivimos en la intemperie, absolutamente desprotegidos, cualquier cosa nos puede suceder y todo lo que hemos construido hasta el momento se derrumba, se nos viene abajo con el estruendo del dolor, el miedo y la rabia.

Caminamos al borde del abismo y tal vez morir es lo de menos, lo realmente atemorizante es vivir en la cuerda floja de los acontecimientos, en la fragilidad donde prácticamente todo puede pasar. Y la segunda fue sentir el olor a liceo (establecimientos de enseñanza media en Chile) y ponerme a pensar que toda mi vida transcurriría en una sala de clases, ganando poco dinero y traicionando mil veces a la filosofía en favor de la entretención, la planificación y la evaluación: los tres traidores de la filosofía en aula, que al igual que Melitos, Anitos y Glaucón, acusaron a Sócrates, e hicieron que lo condenaran a muerte.

Lloré escondido en aquel recoveco del liceo, me calmé, regresé a mi alquiler humilde de estudiante universitario, volví al otro día y por lo menos pude hacer clases. El tiempo, el gran Cronos, me mostraría que ser profesor en realidad sería de las mejores cosas que me pudieron pasar en la vida.

Ahora, el 2022 con mucha más historia en el cuerpo y algo así como casi 30 años en la docencia, sintiéndome capaz de dominar casi todas las situaciones que podrían ocurrir en una sala de clases, estaba en una escuela de Asunción Paraguay, frente a un grupo de pequeños y pequeñas de entre 7 y 8 años con el objetivo de enseñarles filosofía, experimentando el mismo pánico de mi primera clase, pero de manera muy distinta, la otra experiencia era gris, está era azul claro y además no era un improvisador como antaño, quizá un impostor, pero un impostor preparado, tenía un plan claro, experticia, conocimiento bibliográfico y un equipaje de consejos de todos aquellos colegas que quisieron ayudarme en este proyecto.

No obstante, mi carisma de profesor básico aún estaba y sigue estando en construcción (por no decir que partí con una performance cercana al fracaso) y el grupo de peques excedido en número (30) hacia de ello un escenario por lo bajo desafiante.

Para condimentar un poco más la situación, se trata de un segundo grado post pandemia que después de dos años de encierro no pudieron desarrollar la estructura mental: sala de clases. Pues hay que entender que los alumnos no solo ingresan a una sala de clases, sino que además la tienen escrita en su mente con el lápiz de la escolarización, pero a mis peques, la pandemia le había incendiado su sala de clases mental, apenas sabían leer y escribir, unos mas que otros, dependiendo de si sus padres pudieron pagar una docente particular durante la pandemia o enseñarle ellos mismos en caso de tener tiempo. Una cosa era segura, la mayoría adoraba el delicioso desorden y dispersión sin haber conocido suficientemente el orden y la concentración.

A mi favor juega que tienen una profesora con el carácter y la ternura apta para crear sala de clases en su cerebro, un grupo de profesores experimentados con un carisma a toda prueba. El ídolo de mi hijo, que en este experimento se desdobla y es mi alumnito desordenado, es el profesor de educación física. Una directora dedicada, además de pedagógicamente muy lúcida y un grupo de padres preocupados por la educación de sus hijos. O sea, tengo todas las de ganar y sin falsa modestia creo que he ido avanzado de a poco en unas de las profesiones mas difíciles de la comunidad humana, sobretodo en Latinoamérica: profesor de enseñanza básica.

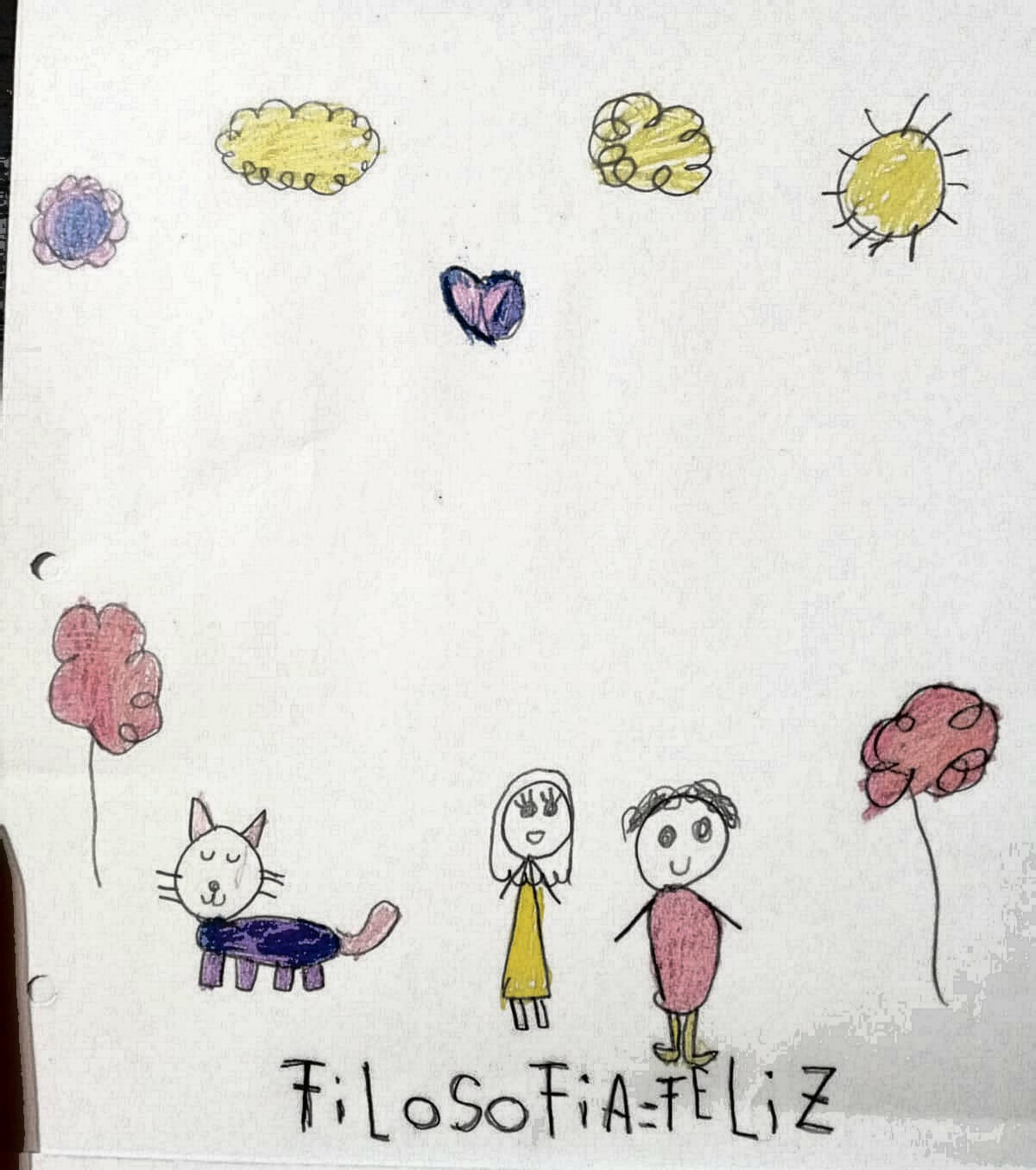

Mis objetivos de a poco se van cumpliendo: el primer anclaje era hacerles entender que filosofía significa muchas cosas, pero que una de ellas es intentar ser feliz: filosofía = felicidad, fue la fórmula sintética. Pero, qué es ser feliz, NO, esa pregunta no es para niñ@s.

-Con quiénes se sienten contentos niños.

-Ángeles, ¿qué es lo que te da mas alegría?

-Jugar con mi perro, estar con mi familia, profe papá de Arandú.

-Papa, papá, perdón: profe, profe me dice Arandú (con cara de cómplice pícaro, luciendo la falta de su diente delantero y aprovechando cierta impunidad diplomática que le daba el contexto de ser mi alumno y no mi hijo), a mí me pone contento estar con mi hermanita, mi papá y mi mamá… ah y jugar a la pelota.

Me sonrió por dentro con mi mini partner y vuelvo a pensar con cierta desazón que lo más probable es que las generaciones que vienen no la pasen tan bien por muchos motivos que en general podríamos agrupar en la expresión “crisis planetaria” y aquello que hoy los hace estar contentos desaparecerá. Por eso deben entender que ser feliz no significa estar contentos siempre, ser feliz es un estado que se trabaja y permanece en la interioridad, pese a todo lo que nos puede ocurrir en la vida. Puedo ser feliz y estar contento, pero también puedo ser feliz y estar triste, por lo menos algo así pensaban los cínicos, estoicos y hedonistas.

Pero, cómo puedo llegar a plantearles esto a mis traviesos, vitales, tiernos e inocentes peques, tal vez con varias armas, y una artillería pesada: el cuento, el cuento del perrito Diógenes y el gato Sócrates, que seguramente algo tendrá que decir en la segunda parte de este ensayo.