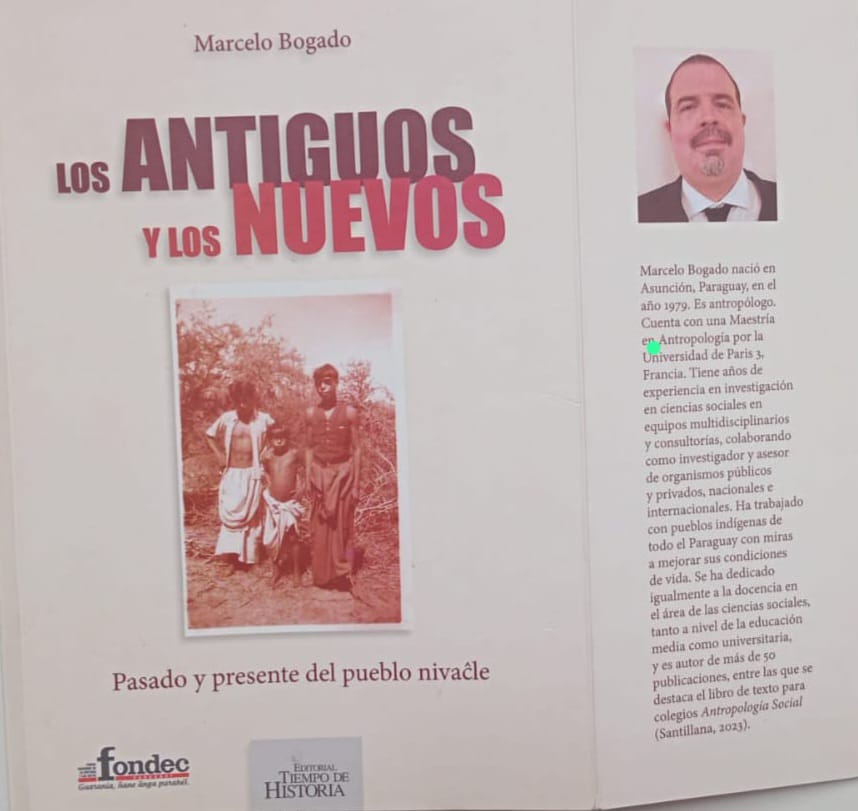

Paranaländer comenta el nuevo libro del antropólogo paraguayo Marcelo Bogado que da cuenta de la diferencia en la vida de los Nivaĉle antiguos y nuevos.

El antropólogo paraguayo Marcelo Bogado (Asunción 1979), formado en Francia (Maestría en Antropología por la Universidad de París 3), acaba de presentar este lunes 14 de abril el libro “Los antiguos y los nuevos. Pasado y presente del pueblo Nivaclé” (Editorial Tiempo de Historia, 2025).

En el prólogo se dice que para el lector Nivaĉle sería perfectamente usado como un libro escolar.

Según datos de la DGEEC de los años 2024, hay 19.000 mil Nivaĉle en el Chaco paraguayo (además 878 en Argentina, censo 2022), repartidos así: Boquerón, 14.000 mil, Presidente Hayes, 3.000 mil habitantes. Y en la zona de Asunción y Central, unos 200.

El Nivaĉle actual, nuevo, hoy trabaja en los ingenios. Se ha convertido al cristianismo (en la Misión católica de los Oblatos de María Inmaculada desde 1925, y en la Misión San José Esteros, de los Menonitas, desde los años 1930-1940). Ha desistido de ritos y hábitos tradicionales como las danzas por horas, las borracheras y el aborto e infanticidio.

Decisivo para toda esta nueva configuración es la pérdida del territorio tradicional vendido por los estados nacionales a estancieros y colonos desde 1935.

También han dicho adiós al juego yukasati (especie de hockey) sustituido por el fútbol. Han perdido entre la juventud los antaño respetados chamanes (tôyjes) su preponderancia tribal por ser tachados de diabólicos.

Pero el cambio radical ha sido el fin de la guerra que coronaba de un aura casi sacra al cacique guerrero (caahvaĉle), presumiendo con su colección de escalpelos (vatcashatech).

Los abuelos se quejan porque los niños y jóvenes se pasan viendo TV las 24 horas del día.

Los niños Nivaĉle ahora cantan y bailan cachaca.

Un sobreviviente de tiempos tradicionales, sin embargo, es la lengua Nivaĉle. Es la primera lengua en porcentajes aún (100%), seguida por el castellano (10 %) y en menor medida el guaraní (2%).

Aunque una novedad es la emergencia de una suerte de jopara Nivaĉle/español.

La Academia de la Lengua Nivaĉle (única en su género dentro de las etnias que habitan el Paraguay) todavía no concuerda para estabilizar una grafía oficial.

El aborto, muy frecuente, en el pasado, gracias al uso de una planta anticonceptiva Camptosema paraguariense y abortiva como la Crotalaria.

Antes si la madre encinta soñaba con espiga de maíz, sabía que tendría un niño; si soñaba con la fruta de la doca, que tendría una niña.

El cordón umbilical quedaba como amuleto del recién nacido. Se daban el nombre a los 2 o 3 años del niño. Nombres generalmente de animales, objetos o palabras que soñó o le fueron revelados al padre. Era frecuente el cambio de nombre también por el mismo método y varias veces a lo largo de la vida.

También han perimido los tabúes en las relaciones matrimoniales durante la lactancia del hijo (por unos 5/6 años). Ahora si la esposa se resiste, el esposo no le dará comida ni ropas hasta que ella acepte sus avances sexuales. Esto antes se suplía con el hombre buscando una sustituta sexual.

Con respecto a la diversión infantil, en el juego sigue el principio de “los nenes con los nenes, las nenas con las nenas”. El fútbol es eminentemente masculino, pero el voley es ya mixto.

Antes las niñas gustaban del baile y carreras. Hoy, juego de cartas y bingo.Hoy los niños practican fútbol, gallito ciego.

El único juego tradicional adulto que persiste: tsucot, combate entre 2 equipos de 11. Vence el equipo que logra eliminar a los jugadores del equipo contrario o a sus fortalezas.

Antes la embriaguez era privilegio de los adultos, hoy los jóvenes son asiduos de fiestas con mucho alcohol de fin de semana.

Las fiestas de los jóvenes descritas por Nordenskiöld a comienzos del siglo XX, donde los hombres eran elegidos por las mujeres, hoy son consideradas inmorales por los misioneros (que los persiguieron, prohibieron y dejaron de practicarse).

A los paraguayos los tildaban de palavai nuu, paraguayos perros (porque se lanzan encima de las mujeres nivaĉchey como los perros).

Un ejemplo de los cambios en las tradiciones lo señala Verena Regehr: en ocasión de los bautismos cristianos-al igual que se hacía durante las iniciación femeninas-, los festejos empezaron a durar varios días, como solía hacerse en el pasado, ya que la festividad cristiana se empezó a asociar con la práctica de los juegos, hoy ya no tradicionales sino con los partidos de fútbol.

La danza que propiciaba el amor se llamaba vatcloijayash.

Hoy bailan polcas y chamamés a la manera paraguaya, excepto en las colonias menonitas, donde los bailes están prohibidos.

Los juguetes para los hijos los fabricaban las mujeres: muñecas hechas de barro.

Entre los hombres adultos, escopetas y rifles reemplazaron a los arcos y flechas.

Las esculturas que hacen hoy día de palo santo es una novedad debida al influjo wichí y toba (Argentina), exclusivo para la venta.

Están en desuso el jooc, pala de palo santo al igual que el tambor tojquishan de samu’u.

Un árbol sagrado es el mistol, planta que salvó al mundo cuando se cayó el cielo sobre la tierra a inicios de los tiempos.

La alimentación también ha variado, por eso se dice que los nuevos son más enfermizos que los antiguos.

Comían larvas de algunas mariposas.

Entre sus creencias que perviven están los protectores de los peces: yinoot lhavos, moradores del agua, que son hombres negros y de cabellos largos; los yinoot lhavoquéi, moradoras del agua, y los tooclatáj, semejantes a un niño.