Paranaländer, atravesando el laberinto de un reciente libro, ha dado con la escena originaria de la filosofía nativa: su escenario, una aguatería de los extramuros.

Por: Paranaländer

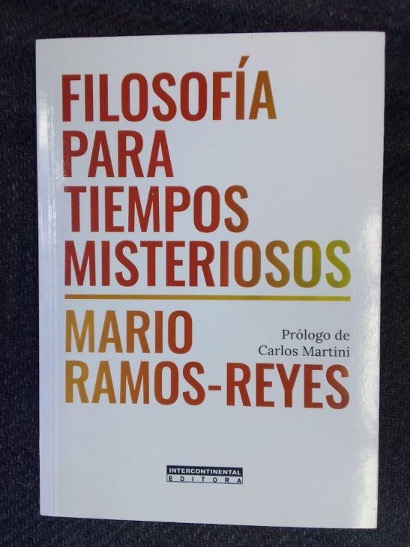

“Filosofía para tiempos misteriosos”, Mario Ramos-Reyes, 2022, prólogo del periodista Carlos Martini (“Adrianito Irala Burgos definió la filosofía en forma estupenda: «una conversación sobre la vida, y no una repetición de frases baratas»”. ¿Por qué misterio cursi lo llama en diminutivo, si el profesor Ramos-Reyes se refiere siempre a su maestro como Adriano?). Unas frases entresacadas al azar -a lo Sortes Vergilianae – evidenciarán el tenor de este libro: “¿no podría, entonces, considerarse su narrativa como filosofía? Me inclinaría a pensar que sí; la obra roabastiana destila una filosofía”.

“Qué bella es la vida y qué grande es Dios. Luigi Giussani”.Una acotación merece hacerse aquí: en Paraguay la mayoría de los llamados filósofos, en realidad son profesores que enseñan, no su filosofía personal, sino alguna parte de la historia de la filosofía canónica.“Lo tengo en la memoria como el primer día. Cambió el itinerario de mi vida intelectual. Era mi último año en el Colegio Internacional de Asunción, una calurosa mañana de marzo, a inicios de 1970, cuando un profesor presuroso nos anunció el libro de texto a usar en una asignatura entonces para mí esotérica: Filosofía. El profesor, intelectual impecable y político valiente como pocos en aquel tiempo del régimen infame de Alfredo Stroessner, el entonces diputado liberal Justo Pastor Benítez (h) nos recomendaba: «Damas y caballeros —ordenaba, más que sugería, aquel tono categórico, inflexible, del recordado Chocho—, el libro de texto para esta clase es el de Julián Marías, Historia de la filosofía”.Una glosa aquí: este valiente antiestronista era, deducible por su nombre, hijo del escritor Justo Pastor Benítez, tristemente célebre durante los gobiernos liberales como introductor del estado de sitio. Lo más destacado del libro, me parece, es la anécdota del descubrimiento de que uno de los maestros de Ramos-Reyes, además de ex cura, abogado, era una especie de microempresario. Allí se lo vislumbra a Secundino Núñez, no ciertamente un Diógenes el cínico, viviendo en su tonel como el Chavo del 8, sino a un emprendedor de aguaterías (oficio hoy casi extinto), contando las monedas recaudadas en el día. Copio a continuación ese largo y paradigmático fragmento:

“Era una siesta calurosa, como siempre lo son las siestas de febrero, calcinadas por un sol doloroso y por el viento norte, y donde todo es pegajoso. Siestas que solo pueden existir en Paraguay. Era el año de mi segundo curso en Filosofía de la Universidad Católica de Asunción, allá por 1978. Pero aquella siesta estaba en la ciudad de Ñemby, en las afueras de Asunción. Miraba alrededor, buscando una bocacalle, y no la encontraba. «¿Será esta?», me preguntaba, ansioso. Creo –pensé– que me dijo que es una calle donde hay una parada de taxis. El calor era insoportable y hacía más difícil mi búsqueda. Conocía al profesor desde hacía un mes. Había estado en una de sus primeras clases de Metafísica y me impactó. Como pocos. Bueno, menos que pocos. Pues eran escasísimos los profesores que teníamos entonces. Y los alumnos éramos menos aún. Es que ¿quién quería estudiar Filosofía en Paraguay? Me fascinaron su claridad y, sobre todo, su profundidad. Adriano mismo me había adelantado: Che, ahijado, llegó Núñez de Buenos Aires y va a enseñar Metafísica. Te va a gustar, tenés que tomar su clase. Y así fue. Nos había presentado la peregrinación hacia el ser utilizando las Siete Lecciones sobre el Ser, el pequeño volumen de metafísica de Jacques Maritain, quien, desde entonces, también me acompaña. El profesor Secundino al parecer era conocido, entonces, por muchos. Yo no lo conocía. Era un cura, sacerdote de la diócesis de Asunción, de actuación relevante en los años sesenta y principios de los setenta. Hacía seis años que había abandonado el sacerdocio. No sabía mucho de aquello, solamente que acababa de llegar de Buenos Aires, luego de recibirse de abogado. Le había hecho algunas preguntas luego de la primera clase de Metafísica, pero me dijo que no tenía tiempo, que debía volver a su casa y que vivía lejos. Me mencionó Villa Elisa. Vení pues a verme ahí –me dijo. Es un poco lejos, pero podemos hablar ahí –concluyó.

—Busco al profesor Núñez, ¿no sabés dónde vive? —le pregunté a un mitã’i que caminaba, distraído, al borde de la calle empedrada.

—¿Profesor Núñez? No sé —respondió, deteniéndose un momento en la ventanilla del coche. Y agregó—: El que hay es un don Núñez, pero él tiene una aguatería.

—¿Aguatería? —pregunté, sorprendido.

—Sí, allaité está —señaló el mitã’i con el índice hacia el fondo de la calle—, doblá en la esquina y vas a encontrarle debajo de su tanque.

—Gracias, chera’y —le dije, y continué, azorado, con mi desvencijado escarabajo Volkswagen celeste. Lo de la aguatería no lo había entendido y no pensé que fuese esa la casa del profesor, pero, quejándome de mi suerte, continué manejando unas cinco cuadras más, hasta la bocacalle, como me había indicado el niño. Y, ciertamente vi al profesor, a lo lejos, sentado en una silla debajo de un tanque de agua, bajo unos árboles. Estaba lejos, a unos cien metros, hablando con un anciano sobre un carro de agua, en guaraní. El señor se reía y bromeaba; luego tomó las riendas, dio vuelta a su carro y, con pasos firmes, guió a su caballo para salir por el portón de la casa. O de la quinta. La casa-quinta del profesor era grande, un campo bien amplio de unas tres hectáreas, según calculé. Estaba poblado de árboles. Me acerqué lentamente y lo saludé desde el coche. Se levantó. Tenía, lo recuerdo bien, una pequeña mesita con libros frente a él. En ese momento, otro carrito de agua se acercaba presuroso. Se dio vuelta y le preguntó al dueño del carrito si ya había cargado el agua que necesitaba. Y sí, le contestó aquel buen hombre. Y le alargó la mano con unos guaraníes. El profesor los guardó en un sobre y los llevó a la mesa donde yo lo estaba esperando. Yo no salía de mi asombro. Mi profesor de Metafísica vendía agua, sentado bajo unos árboles, en una siesta calurosa”.