«La pelota tenía una redondez perfecta y no volví a patear algo que me dejara en el pie la misma sensación de estar creando con el cuerpo una forma». Por: Derian Passaglia

La pelota Tango del Mundial de Francia 98 era de mi hermano Milton, pero la usaba mucho yo en el campito y en el fondo de casa. Durante las siestas pateaba contra la pared. A veces Milton no me la prestaba si nos peleábamos, y no sabía que hacer sin ella, andaba perdido, solo. Los gajos pentagonales blancos tenían una estampado violeta que el uso fue volviendo lila. El violeta fue mi primer color favorito cuando me di cuenta, caminando por calle Balcarce, volviendo del Instituto de Inglés, donde aprendí los nombres de los colores en otro idioma, que mezclando el rojo con el azul se formaba violeta.

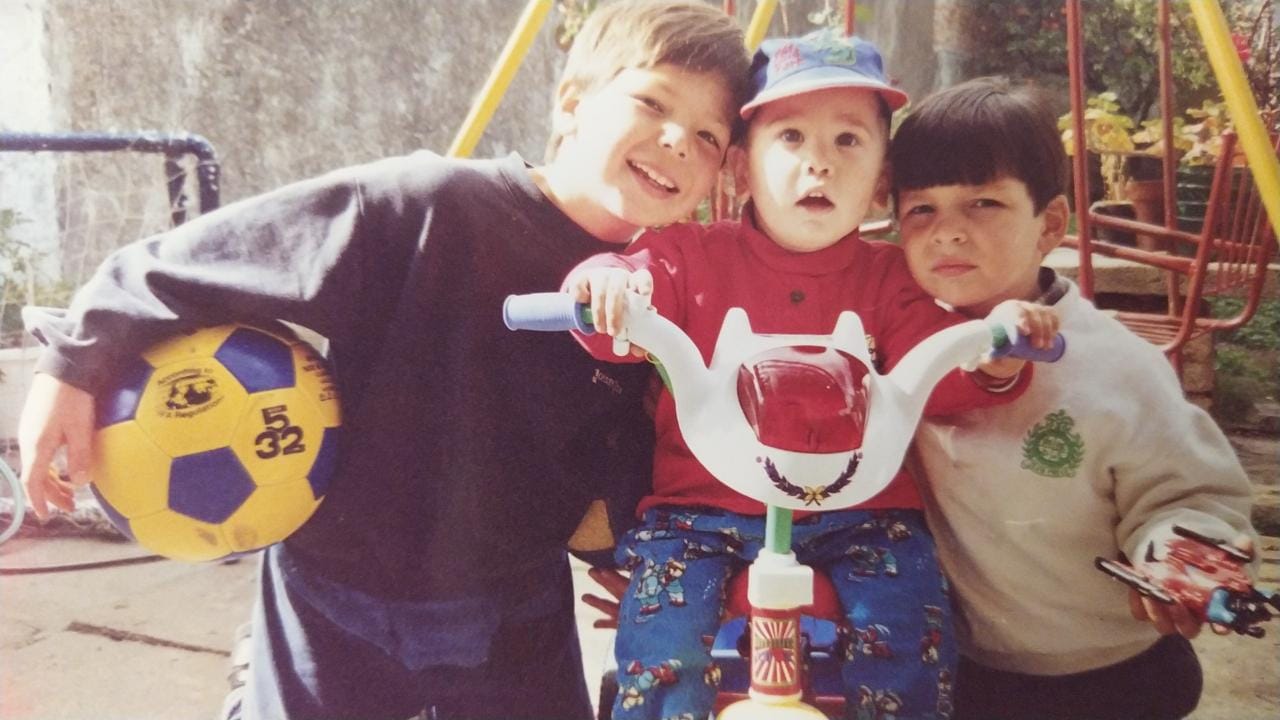

La pelota tenía una redondez perfecta y no volví a patear algo que me dejara en el pie la misma sensación de estar creando con el cuerpo una forma. Era suave y pesada a la vez, rebotaba fácilmente y picaba rápido, de manera que era necesaria cierta habilidad para manipularla. Había salido muy cara, Milton la recibió de regalo en Navidad. En el campito se caía cada dos por tres a la zanja. Otras pelotas, cuando se desinflaban, tomaban una forma rara, romboide, y se volvían tan pesadas que perdían la dirección; la Tango violeta, con agua de la zanja, desinflada, rodando entre piedras y vidrios en el campito a la hora en que el sol raja la tierra en verano, seguía igual de impecable que la primera vez, desplazándose suave por la tierra seca del campito como una diva, hermosa, increíble. De esa Navidad quedan algunas fotos que no tengo a mano. Se ve que había plata o que las cosas estaban baratas. Además de la Tango violeta, a Milton y a mí nos regalaron botines y el equipo completo (camiseta, short y medias) de Central y Boca, porque en ese entonces yo era de Boca.

En nuestra familia no existía Papá Noel, a casa venía el Niño Dios. Me lo imaginaba como una figura transparente que irradiaba una luz blanca, como esa que aparece en una película de Mickey sobre la Navidad, y que veía siempre en VHS. El cuerpo de esa figura celestial era como el de los angelitos de los cuadros de la colección de arte de papá olvidado en el cuartito.

El Niño Dios se le manifestó a papá. Un ratito antes de las doce de la noche arrancaban los preparativos. Papá decía que había sentido pasar algo allá, entre los árboles, entonces nos separábamos: él iba para una esquina y abuela Mabel, Milton y yo para otra. Más que cuetes y fuegos artificiales, luces resplandecientes en el cielo oscuro, no veíamos nada. Volvíamos a casa con las manos vacías y decepcionados, porque pasaba otra navidad sin que viéramos al Niño Dios, mientras papá aparecía excitado por la otra esquina, gritando que lo había visto irse volando.

Mamá y abuelo Hugo, provisoriamente, se habían quedado en la casa, y cuando les preguntábamos si habían visto al Niño Dios, sonreían y decían que todo fue muy rápido, entró y salió, lo habían visto de lejos. ¿Cómo podía creer en el Niño Dios cuando todos a mi alrededor, la gran mayoría en la escuela, creían en Papá Noel? ¿Por qué aceptaba que mi caso era diferente?

La figura de Papá Noel se convirtió en norma. Aparecía en la etiqueta de la botella de Coca Cola, en mi casa se compraba la descartable de plástico, y también aparecía en Cartoon Network y en las publicidades. Más tarde se convirtió en un trabajo: señores panzones y grandotes en los shoppings disfrazados de Papá Noel. Me preguntaba si los otros chicos se darían cuenta de la falsedad del hecho que implicaba la reproducción indefinida de Papá Noeles. ¿Cuál era el original? ¿Por qué las personas se vestían como él para engañar a los chicos? En cambio, del Niño Dios no se conocían imágenes, nadie andaba vestido de Niño Dios en la etiqueta de ninguna botella, apenas se lo podía ver un segundo, en el cielo, cuando desaparecía después de dejar los regalos. Papá Noel no era auténtico y los chicos no lo sabían. Los demás estaban equivocados y yo nunca pude ponerlo en palabras.

El Niño Dios no transaba con nada ni nadie, ocasionalmente, de lejos, lo había visto algún adulto y nada más. Lo extraño era que los demás no creyeran en él, incluso había chicos que no estaban enterados de la existencia del Niño Dios, y ese hecho en parte volvía especial su llegada, porque vendría solamente a nuestra casa y seguiría su rumbo a otros pueblos, a otros países donde alguien más creyera en un ser inmaterial, envuelto en un aura divino, que dejaba los regalos abajo del arbolito la medianoche del veinticinco.

Para unos Reyes papá me regaló unos arquitos de fútbol que construyó él mismo con caños de PVC, los pintó de azul y les puso red de hilo. Fue el regalo más hermoso que recibí de papá. Duraron poco en el campito, enseguida se descoloraron por la pelota que daba en el palo llena de agua de la zanja, y también porque venían a jugar los más grandes, hermanos de chicos del barrio que no eran mis amigos y que yo les tenía miedo, porque se decía que robaban o habían estado presos.

Los arquitos eran ideales para el campito porque ese terreno abandonado en la esquina no era tan largo como ancho, y no se necesitaba arquero, se podía jugar con cuatro o cinco de cada lado, la dinámica se agilizaba y meter un gol era mucho más difícil y excitante. Ese año de Reyes yo ya no creía que bajaran del cielo tres magos de las estrellas, a los que había que dejar pasto y agua para sus camellos en un rincón. Mi primo Axel, hijo de la Tuti, andaba en la sospecha, y mientras le hacían el ritual de llevarlo a la esquina para comprobar si los Reyes pasaban casualmente por ahí, Axel se dio la vuelta y vino corriendo para el fondo de casa, donde descubrió a mamá, a papá y a la Tuti acomodando los regalos.

-¡Son ustedes, son ustedes! -gritó con una voz de desconsuelo que todavía retumba en la oscuridad del pasillo del fondo.

Papá era el aguatero de la categoría 88 del club Pablo VI, en el que yo jugaba a la pelota, en el Baby, en plena transición a cancha de once. Mis compañeros empezaban a tener pelos en las piernas y arriba del pito, y a mí todavía no me salía. Íbamos el equipo entero en la caja de carga de un rastrojero cantando La bolsa de Bersuit Vergarabat por avenidas que me eran ajenas, en una ciudad que de pronto no tenía nada que ver conmigo, en la zona oeste de la ciudad. El sur, mal que bien, es pintoresco, con su larga avenida San Martín de negocios, canteros con palos borrachos y algún que otro chalecito que irrumpe la monotonía de casas apagadas. La zona oeste es un gran baldío inexpresivo donde crece el yuyo irregular en cualquier vereda de cualquier esquina. Las casas eran grises como el asfalto, calles anchas a doble mano, poceadas, sin gracia, no parecían llevar más que a una pesadilla lyncheana.

El predio de Pablo VI era enorme y ocupaba una manzana. Enfrente del Club, cruzando la avenida, campo abierto no colonizado por el hombre, un zanjón, algunos árboles; a un lado del Club, monoblocks donde vivían la mayoría de los chicos que jugaban conmigo; del otro lado, más baldío. Esos monoblocks eran más picantes que los del barrio de la Tuti. Matías, el arquero, me invitó a su cumpleaños.

Quizá era el típico miedo a lo desconocido lo que sentí al subir las escaleras laberínticas que nos llevaban a su departamento, en algún lugar de los monoblocks. Toda la noche sonó Rodrigo, que era mi ídolo. Papá me fue a buscar a la madrugada a un barrio en el que no había estado nunca a esa hora. Me iba a buscar a todos lados, me llevaba y me traía. A las cuatro o cinco de la mañana llegaba en el auto a los salones de fiesta de los cumpleaños de quince. Una noche de esas, re caliente porque lo habían agarrado los controles de las cámaras, se iba a comer una multa por exceso de velocidad. Se bajó del Clío y tapó la patente con un papel.

-Ahora vamos a pasar de nuevo -dijo.

Papá quería vengarse, pasar a toda velocidad y que la cámara no pudiera registrar la patente. En una de las rotondas del Parque Independencia nos pararon los controles de la policía. Le pidieron DNI y papá se los dio; le pidieron la cédula y papá se hacía el que buscaba y buscaba, en la guantera, abajo del asiento, entre los pedales, atrás del asiento… La cédula no aparecía. Abrió el baúl y se puso a revolver entre herramientas de trabajo. El policía perdió la paciencia y dejó que nos fuéramos. Apenas doblamos, papá dijo que tenía la cédula guardada en la billetera.

En el campito, una tarde de sol calcinante, jugaba a la pelota con los chicos del barrio. El sol volvía a las cosas de un brillo ciego y la tierra resplandecía. El polvo se levantaba y las piernas quedaban grises, las medias y las zapatillas, todo quedaba gris salvo la pelota, que caía a la zanja y estaba negra de la mugre. Las rodillas se percudían y la tierra se metía abajo de la piel y por muchos años las tuve así, manchadas con el polvo del campito. Mi casa estaba en diagonal al campito, cruzando la calle. Por las mañanas se podían ver los caballos del Osvaldo pastando, y la tarde era toda nuestra en el campito.

Papá y mamá no sé adónde se habían ido, agarraron el auto y me dijeron que volvían enseguida, ni presté atención y seguí jugando. Durante las mañanas de invierno el campito amanecía neblinoso, un aire denso, espeso, no dejaba ver más allá una nube gris que flotaba sobre la tierra y los yuyos, y enseguida desaparecía, cuando clareaba. Ese día el sol nos daba de lleno en la cabeza y a mí me dieron ganas de ir al baño. Me las aguanté un rato, mis papás no llegaban. ¿Adónde se habían ido, por qué yo no tenía llave por si pasaba una urgencia así? Pensé la posibilidad de pedirle el baño a alguno de los chicos con los que jugaba, pero me daba verguenza, porque tenía que hacer lo segundo. Ya no podía ni correr y si la pelota me pasaba por al lado que otro se arreglara, cualquier movimiento que hacía me llevaba a pensar que en cualquier momento me hacía encima. Dejé a mi equipo con uno menos y me fui sin decir nada. Crucé la calle apretando las piernas, mis movimientos fueron instintivos, operacionales. Me subí al cantero, trepé por el caño hasta llegar al techo de chapa del garage y me metí por el pasillo del fondo conteniendo la respiración. No iba a hacer en el pasto, no hubiera podido. Al lado del baño abandonado de los cuartitos había arena (¿qué pensaban construir que nunca construyeron?) y una bolsa de portland que rompí por la mitad, la extendí sobre el piso y usé de inodoro. Las moscas llegaron a la casa antes que mis padres.