En este artículo para El Trueno, Derian Passaglia hace un interesante recuento de las producciones cinematográficas más icónicas de la década del 90.

*

Por: Derian Passaglia

Desde que empezó la cuarentena estoy haciendo un ciclo personal de visionado de películas de los noventa. El criterio lo voy redefiniendo sobre la marcha, a medida que elijo las pelis, viajando al corazón de esa década oscura y luminosa en que pasé mi niñez. Dejé afuera, por ejemplo, Forrest Gump o Titanic, que si bien constituyen referencias ineludibles a la hora de hablar de la sensibilidad de la época, sentía que no tenían nada para decirme. Hay otras, como La roca, de mis favoritas de chico, que tengo muchas ganas de volver a ver. Creo que el criterio es cambiante, improvisado, provisorio, caprichoso, inestable como dicen que soy. Así que si hubiera que enmarcar este ciclo dentro de un paradigma, sería el de lo ecléctico, como fue ecléctica la década de los noventa, la década que aceleró las pulsaciones.

Hasta hace una semana no quería rever pelis que formaron parte de mi educación sentimental porque creía que nublaría la distancia y no me permitiría verlas como yo quería verlas. ¿Pero qué esperaba ver? ¿Cuáles eran esas expectativas que tenía miedo de frustrar por el simple hecho de volver a ver una película veinte años después, en otro lugar, con otra forma de pensar y sentir, olvidándome de aquél nene que miraba con ojos nuevos e ingenuos el mundo? En principio no sabía qué esperaba y ahora tampoco, pero tengo la esperanza de que expresar por escrito mis intenciones me acerque a alguna verdad divina.

Vi películas alternativas y grandes clásicos, vi de las que hacen llorar y algunas pocas de las que hacen reír, vi de las que decís: “¿qué carajo estoy viendo?” pero no podés dejar de ver porque es hipnótica, vi de las que te obligan a poner pausa para entender, vi locuras que solo se podrían haber filmado en esa época, vi en mi imaginación a mis papás viendo estas películas sin un mínimo grado de distancia, vi de esas que son tan largas que tranquilamente podrían desarrollarse en seis temporadas de una serie, vi la muerte del hermano del narcotraficante del barrio al que dispararon por la espalda, vi las piernas abiertas de Sharon Stone, vi la sonrisa de Julia Roberts y la vi a Julia Roberts escapando de la casa de Richard Gere en limusina mientras mira por la ventanilla inquieta, vi narices llenas de merca en discotecas donde suena rave, vi largos balcones de yeso, vi largos balaustres en balcones con vista a largas piletas, vi tramas perfectamente construidas cuyo final sorprendente siempre decepciona las expectativas de manera deliberada, vi la tensión sexual entre el mayordomo y la ama de llaves a tráves de un libro que él está leyendo y que ella quiere saber cuál es, pero él no quiere, le debe dar verguenza mostrarle el título, entonces ella insiste, forcejean, el libro se cae, ella se disculpa, vi a Brad Pitt peleando con un oso, vi un hombre enfrentando su destino trágico, vi lobos que hablaban en el bosque, vi la sonrisa de Will Smith sosteniendo un arma vestido fachero, vi a Winona Ryder tirada en la cama fumando, mirando el techo, pensando en todo, vi un aparato gomoso que cuando te lo introducís por la nuca te transporta a una realidad virtual que se parece mucho a la realidad de la vida, vi un día ser siempre el mismo día en un pueblo de provincia, vi indios sentimentales y apasionados, vi mujeres de tres tetas en un bar de mala nuerte en Marte, vi a Harvey Keitel atendiendo un almacén de cigarrillos y lo vi sentado en una silla llorando y metiéndose heroína intravenosa con una aguja, lo vi enojado, de frente y de perfil, con ese entrecejo que no relaja nunca, buscando redención en la iglesia, de rodillas al lado de la monja, tratando de quebrantar su fe, de hacerla hablar, de que confiese, vi a Harvey Keitel frente a Jesús, implorando, preguntándose por qué, quebrado por dentro, vi una mujer que seguía hablando con el cuello quebrado, vi la que de chico no me dejaban ver y ahora descubro que quizá sea por las chicas desnudas, Charlize Theron y Keanu Reeves teniendo sexo en el living, vi una década como por el lente de un caleidoscopio o la moneda de cinco centavos que una vez me regaló un tío en el garage de la vidriería de la familia mientras me decía: “de este lado está el sol y de este otro lado está el cinco”.

Mientras miraba el fuego detrás de los ojos en llamas de Al Pacino me pregunté qué es lo que hace que una determinada estética pueda asociarse a una determinada época. ¿Cómo es posible que una sensibilidad pueda fecharse en el tiempo? El humo de las alcantarillas, la sordidez de la noche, las camperas de cuero, los peinados extravagantes, las navajas filosas, las camisas a cuadros y los monstruos gomosos y babeantes me transportan a la década de los ochenta, como si el hecho de reconocer un estilo me devolviera a una realidad que no viví, pero que siento viva en la profundidad de la belleza que esos directores quisieron mostrar al mundo y que puede ser percibida desde el hoy, no en su momento mismo de enunciación y estreno, sino pasado el tiempo, un tiempo que vuelve al pasado para extraer de él lo que hay de suyo en el presente, un presente que vuelve la vista atrás, como todo presente, para buscar la belleza macerada por el tiempo en las imágenes del pasado.

Estas imágenes no pueden evocarse sin pensar cómo fue que la década de los ochenta se vio reflejada a sí misma en su presente, como en un espejo de la vida que solo puede reflejar la imaginación, donde determinados símbolos, objetos, determinada ropa y lenguaje son parte de una identidad, de una forma de sentir y estar en el mundo. Se dice que la serie Strangers Things es un homenaje a la década de los ochenta. Ahí están las tramas, los personajes, los temas, las obsesiones, los decorados, los monstruos, los diálogos, la música, los pueblos, los problemas, la estética de los ochenta. Strangers things trata de encarnar una época más de treinta años después de que pasó y en ese movimiento el cambio se produce en la manera de sentir. El mundo ya no es el mismo. La Unión Soviética no existe. El fin de la historia fue un suspiro de angustia que vislumbró un nuevo amanecer desde los escombros. Para los que nunca tuvimos oportunidad de conocer las Torres Gemelas, porque éramos muy chicos, o porque no tuvimos el lujo de viajar, nos queda Youtube, nos quedó la tele en su momento, las imágenes de los aviones terroristas penetrando el hierro impenetrable del imperio una y otra vez, una y otra vez en los noticieros, una y otra vez, había como un goce en la repetición de esas imágenes inéditas, tal vez imágenes que ninguna película pueda superar nunca. Más que homenaje, Strangers things se pretende como la realización de lo que la década de los ochenta soñó ser y no pudo porque estaba atrapadas en las redes del presente de la historia.

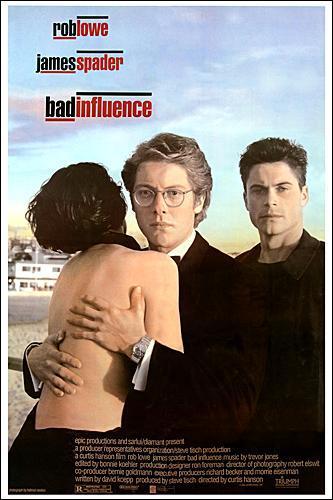

Bad influence abre la década de los noventa, Mujer bonita cierra los ochenta. Las dos son de 1990. Lo que sobrevive de los ochenta en Mujer bonita es la sensualidad, contaminada de los decorados de los noventa: autos deportivos, habitaciones de muebles blancos y alfombras, jacuzzis, dólares, vestidos caros, champagne, costumbres tradicionales de ricos que a los nuevos ricos no les queda muy bien. Parece grasa, pero al final de Mujer bonita se verá que son solo objetos que recrean un mundo y que muestran la sensibilidad de los personajes, un decorado en medio de una película. ¿Todo es falso? ¿Todo una apariencia? Nada es lo que parece, como el protagonista de Bad Influence, un nerd de las computadoras que trabaja en una oficina. Su novia, que conoció en la misma empresa, se quiere casar y tener hijos, es de familia bien, sus padres viven en una mansión y ella toca el piano. Hay columnas blancas en la entrada de la mansión. Le recomendé Showgirls a P. y me preguntó si no era grasa. El Nerd de Bad Influence de repente cambia su vida por un misterioso personaje que lo introduce en la noche, la trampa, la ventaja, las drogas, el alcohol y el sexo desenfrenado. Sexo, drogas y rocanrol, la consigna que se gestó en los setenta, se volvía realidad al terminar el siglo. Me dejó pensando P. Estas películas, pasadas por el molde de nuestras sensibilidades de espíritu y cultura independiente, son lo más grasa que hay. Cuando el personaje misterioso lleva al nerd a una exposición en un museo, le dice: esta es una tierra de oportunidades. Para el personaje misterioso, un museo es un mercado donde hacerse de buenos contactos y un lugar para ir de levante de mujeres solas.

La estética que se forjó en un determinado momento del espacio (¿por qué no fue en los ochenta, por qué no en los dosmi?) es mucho más que grasa, o esa misma grasitud me hace pensar que sentían el mundo diferente, y que como decía Proust para conocer el sentimiento que tuvieron los grandes maestros hay que tomar conciencia de lo que sentimos, y en esa conciencia lo que cambia es nuestra perspectiva, que se va modificando con el tiempo, porque lo que antes podía verse o leerse como de mal gusto se presenta ante nuestros, ante los ojos del paso del tiempo, como un universo autónomo regido por sus propias leyes que expresó un sentimiento al mundo, su verdad, a través de una forma.

Proust ve la lengua de un autor en su estado sincrónico, como si al leer un autor estuviera leyendo también un momento del tiempo, el tiempo de ese autor, lo que le tocó vivir, los edificios que admiró, las calles que recorrió pensando a su vez en el pasado, y en cómo las huellas de lo que fue antes siguen vigentes en los restos del presente. ¿Por qué no adoptar la mirada proustiana para considerar una época que creyó vivir en la gloria sabiendo en lo oscuro de su espíritu que estaba condenado a ser la cabeza de león o la cola de serpiente al fin de un milenio, la mejor década del mejor de los milenios?

La recreación de la infancia fue el límite estético que alcanzó Strangers things. En el ciclo de películas de los noventa adquirí la conciencia de que el tiempo está organizado por los humanos, de que hay ciclos, repetitivos, iguales a sí mismos, mecánicos como un reloj, y que como ese reloj aparenta funcionar el tiempo, cronológicamente. ¿Fue lineal la década de los noventa, predecible, fugaz como la niñez, como un recuerdo que poco a poco va tomando forma hasta transformarse en un sueño que solo parece real por fotos analógicas que guardaban nuestros padres en cajas polvorientas? En la sensibilidad de estos tiempos, en la de los noventa, al final de cada película, de cada libro, de cada operación bancaria que se realizó, de cada manifestación, de cada nota en un diario, de cada día, de cada noche, con sus botellas de champagne y piedritas de merca, se descubre que nada es lo que parece.