Los objetos no tienen memoria ni recuerdos, solo existen en el espacio, y ese espacio donde existen los objetos es el que va creando la escritura. Se ensancha a veces, temporalmente, y salta de una cosa a otra sin orden ni justificación. Por: Derian Passaglia

Una vez mudado de ciudad descubrí que no hay arroz como el Mocoví. La distancia permite valorar las cosas de otra manera, y a veces un sistema de creencias entero cambia por una sola variación de los elementos. En la fe a las cosas se fundan las civilizaciones y los cultos, que estructuran el pensamiento de acuerdo a los objetos que no son solo objetos, tienen un valor agregado y es el que le dan las personas. El significado es lo que hace que esas cosas sean algo más, proviene de la interioridad, es ajeno a la cosa misma pero es lo que permite que una cosa, si nos lo proponemos, sea capaz de dominar el mundo a través de un culto irracional, mítico, verdadero. No es del recuerdo de lo que quiero hablar cuando hablo de ellas, de estas cosas que formaron parte de una vida, sino de la reconstrucción de un universo que no existe ni existió en ningún lugar que parte de la materia para extenderse por las palabras, estas palabras en las que están contenidos los objetos a los que se les rinde culto. Si pudiera apilarlos a cada uno en estantes, mirarlos sin decir nada, tenerlos ahí, en un rincón de la casa, nada de esto tendría sentido, pero como esas cosas no están las voy apilando en lo que escribo, lo que vuelve a estas notas una especie de mini santuario.

Quiero ponerlo todo tal cual está en la mente de manera que las palabras sean un medio pero también las cosas que muestran las cosas. Entonces se me aparece un triángulo donde en una punta estoy comiendo arroz Gallo el primer año que me mudé a la gran ciudad, un arroz duro, al que hay que rociarlo de mucho queso para que sea medianamente comestible, es el año de la nevada, del CBC, de los grandes cambios: los ataques de pánico no diagnosticados me hacían sentir de repente que me estaba por morir.

Pasaba sin previo aviso. Un personaje en una serie había enfermado y lo tenían que operar de la columna. Era Benjamin Linus de Lost en una de las últimas temporadas. Sentado en el sillón, inmóvil, después de cuatro o cinco episodios seguidos sin pronunciar palabra, el corazón me latía a toda velocidad y los brazos y las manos me hormigueaban. Pensaba que me estaba muriendo y me tiraba a la cama a mirar el techo en mis últimos momentos de vida. Me habría gustado vivir más, pero el tiempo se acababa para mí y no había nada que pudiera hacer. Era el fin.

En la otra punta del triángulo está Milton, fanático del arroz. Una vez volvió de la escuela y abuela Mabel había hervido un arroz al que le había echado queso rallado arriba. Milton lo sopló, porque no lo quería, y el queso se esparció por toda la mesa.

En la última punta del triángulo hay un indio. Es grandote, pesado, tiene el pelo largo hasta la cintura y pertenece a la tribu de los Mocoví. Chicos y chicas de segundo o tercer grado están en ronda alrededor de él, entre los que estoy yo, escuchando su castellano raro. El indio cuenta los procesos del cultivo del arroz, parece que hubiera llegado de una galaxia lejana en colectivo. Su voz es calma y suave, ronroneante.

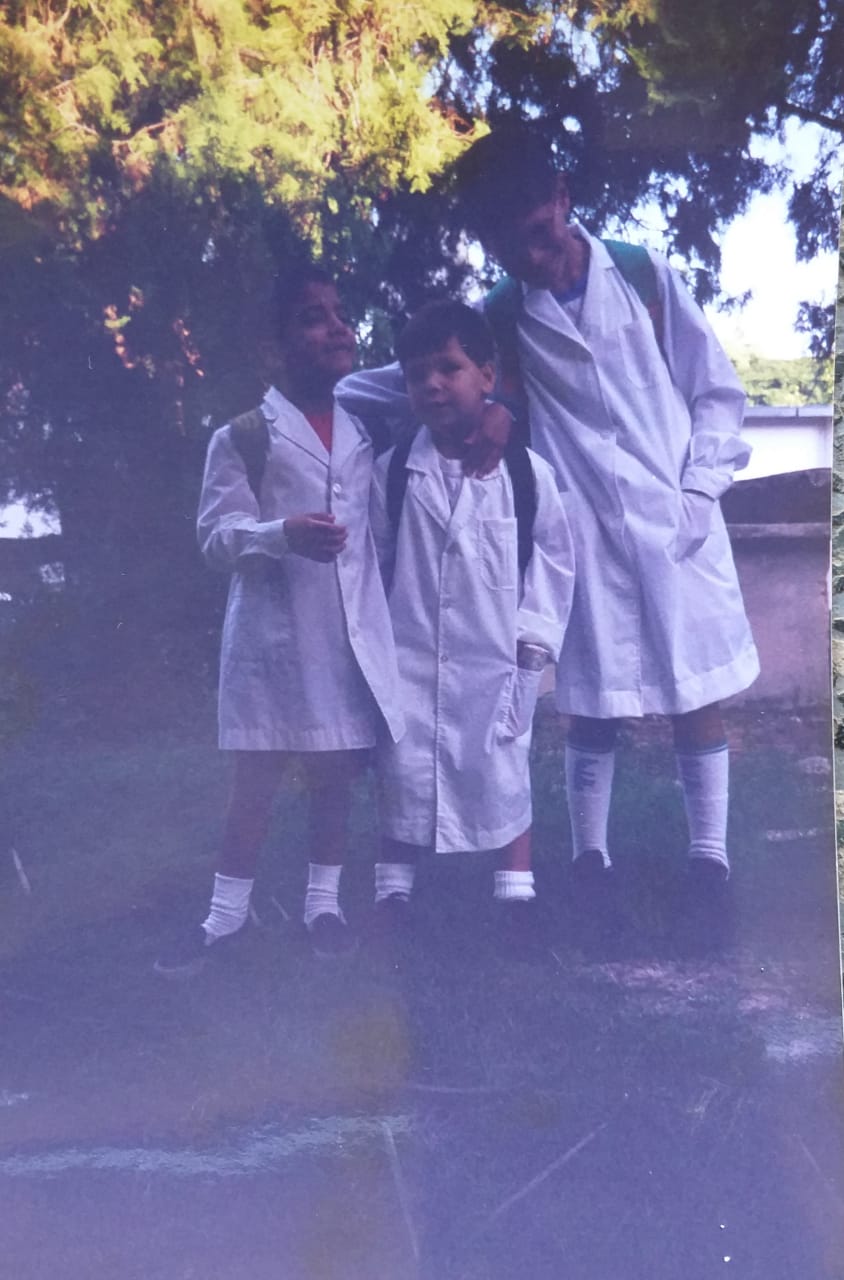

Estamos en el patio techado de la Vigil, una escuela pública que no tiene secundaria. Por una galería se accede a los salones de los más grandes y al final de ese pasillo está el salón de actos donde teníamos música. Del otro lado estaba el patio descubierto, una canchita de fútbol cinco de cemento, y pasando la canchita los pinos, piñas sobre la tierra, la tierra, subibajas y juegos de plaza, y el alambrado que separaba la escuela de calle.

Franco me cargaba con Ariadna, una nena de ojos claros que me gustaba. Repetía su nombre dando vueltas alrededor de nuestros compañeritos en el recreo. Yo lo corría, y cuando lo alcancé le pegué una piña que le hizo sangrar la nariz. Adentro del aula, la señorita intentaba pararle la hemorragia con papel higiénico, mientras Franco lloraba atrás de los lentes. ¿Cómo se puede ser tan pelotudo de burlarse de alguien que te confiesa sus deseos más íntimos? Los ojos de todos me están juzgando, lo siento como una cosquilla que me recorre el cuerpo y me da verguenza, quisiera desaparecer, irme al lugar donde vive el indio, donde crece el arroz. Franco se lo merece, es injusto que me reten solamente a mí, ¿qué tendría que haber hecho? La sangre me hervía y tenía sentimientos inconfesables que eran ridiculizados por alguien a quien quería como un amigo. Eso no hacen los amigos.

Dos o tres veces caía a la zanja después de pelear con el Berti; otra vez el Leonel se calentó y me pegó en el campito, me tenía en el suelo; otra le pegué al Cona y como era más chico, su hermano y dos más se vengaron y me dieron entre tres. Volver a casa caminando cabizbajo y sereno, dejando las huellas de agua sucia en el medio de la calle, llegar derrotado, que tu mamá te pregunte sorprendida y asustada qué te pasó y meterte al agua de la ducha, el chorro de agua en la nuca para que se vaya toda la mufa, deja una sensación de paz en el alma. La realidad se transforma y hay que salir afuera de nuevo. Limpio, en calma.

Iván había repetido y me llevaba dos cabezas. Un día salió por el ventanal del aula y se fue corriendo mientras lloraba. La señorita se quedó muda y nadie supo muy bien qué hacer o qué estaba pasando. A Rodrigo le chorreaban los mocos y era uno de los que mejores jugaban a la pelota. Rodrigo me hizo notar que Lihuén se inclinaba ante el escritorio de la señorita y paraba el culo. Me mostró que había que pasar por atrás de ella y rozarla con el pito para culeársela.

Manuel y Albano fueron los únicos que me invitaron a su casa. Manuel me caía re bien, vivía a dos cuadras de la cancha de Central Córdoba, a tres de la Vigil. ¿Por qué era hincha de un equipo de afuera? En la mano derecha llevaba con orgullo una pulserita del Barcelona. Pasando el garaje, había un ambiente separado en su casa al que se llegaba por escalera y estaba lleno de juguetes y una computadora donde jugábamos al PC Fútbol.

Me maravillaban los relatores de ese juego, ni en el Sega ni en las maquinitas los juegos de fútbol tenían relatores, que le daban una sensación de realidad mucho más grande y se volvían una compañía, adivinaba las frases que iban a decir y cuándo. Pasé algunos años encerrado jugando al FIFA 99 y los relatores se convirtieron en mis amigos y algunos jugadores, como Filipo Inzaghi, en mis jugadores fetiches. Pero en ese momento yo no tenía computadora, y casi nadie de los que conocía tenía, era como estar frente a un tesoro brillante. Cuando nos cansábamos de jugar, bajábamos a la casa y alguien, la madre o Manuel mismo, ponían el CD Circo Beat y bailábamos y cantábamos a los gritos.

De Albano me gustaba su hermana, era más grande que nosotros y rubia como él; que jugábamos a descubrirles formas a las nubes y que su casa era como toda de madera y crujía. Abajo de la escalera había una puerta, la abríamos y nos metíamos adentro, en un espacio chiquito en el que flasheábamos un escondite super secreto, inaccesible.

Los objetos no tienen memoria ni recuerdos, solo existen en el espacio, y ese espacio donde existen los objetos es el que va creando la escritura. Se ensancha a veces, temporalmente, y salta de una cosa a otra sin orden ni justificación. Ese nexo es misterioso y es lo que me permite seguir adelante explorando un terreno desconocido, como pasaba con los exploradores del Age of Empire 2: hombres a caballo que servía para descubrir las zonas negras de un mapa. Los exploradores no eran muy fuertes y si daban con algún castillo o campamento enemigo los mataban al toque.

El triángulo del que hablaba al principio no corre más, se fue difuminando, y la figura para representar lo que sigue habría que inventarla o pensar en una cámara que se va acercando en un objeto hasta deformarlo, volverlo completamente otro. Es un grano de arroz. Estoy en una zona montañosa, alejada de la ciudad, en Bariloche. Es el viaje de egresados. Mi primera novia de verdad era veinte años más grande y vivía en otra ciudad. Me llamaba a la madrugada y hablaba en susurros para que no escucharan mis padres en la pieza de al lado. El grano de arroz debe haber sido el primer regalo concreto, material. Se lo había comprado a un hippie que tenía un puesto de feria en la montaña. El hippie escribía en el grano de arroz lo que uno le pidiera y yo le dije que escriba “te amo”, lo metió adentro de una cápsula transparente, lo atravesó con una tirita negra y armó un collar. Estaba ansioso por dárselo. Nos subimos al colectivo que nos iba a llevar de vuelta al hotel, y una de las chicas de otra escuela con la que viajamos se dio vuelta y dijo:

-Qué cursi.

No pude ver al grano de arroz de otra manera: un regalo tonto de un boludo que tenía una novia que parecía la mamá